Costa Azzurra siempre fue una comunidad pequeña, en su auge la población no llegó a ser de más de quinientas personas, mientras que en ese momento eran, quizá, alrededor de doscientas. Sin embargo el pueblo contaba con todo lo requerido para cumplir necesidades básicas y poco más. Allí, en el alguna vez llamado hogar de las escamas, los habitantes vivían en paz, y de cierta forma en hermetismo constante, viviendo de la exportación de pescados y mariscos como actividad comercial principal.

Imagen original de: Pexels | Miriam Fischer

Esa mañana el padre de Mauricio regresó temprano, más temprano que cualquier otro día que el muchacho recordase, su madre le despertó a eso de las seis de la mañana para avisarle que su progenitor ya había desembarcado: —Tú corres más rápido que yo —le dijo —. Ve a ver qué pasó. Ten para ti y llévale esto, debe de tener hambre —y le entregó dos loncheras de las que se colaba el olor a pan recién horneado.

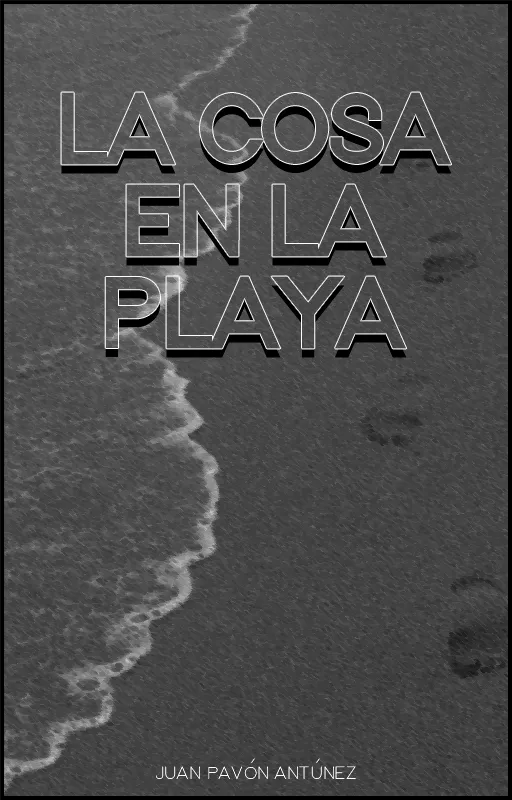

Salió de su casa y, al trote, en cuestión de veintitantos minutos llegó hasta los muelles. Para su sorpresa tres de los barcos, incluido el de su padre, pesqueros no atracaron allá, sino en la playa contigua donde probablemente la mitad de las personas del pueblo estaban congregadas. Desde la distancia observó que algo muy grande sobresalía de la arena.

—¡Hijo! —saludó su padre al verle llegar.

—Papá, ¿Qué ocurre?

—No vas a creerlo —aseguró —. Ni yo lo creí cuando lo vi.

Ambos caminaron hasta el inicio de la multitud, que ya casi era conformada por la totalidad de las personas del pueblo, y Mauricio contempló con horror al monstruo que yacía en la playa.

—¿Qué... qué carajo es eso? —preguntó, un poco alterado.

—No tengo ni idea —respondió su padre —. Lo encontramos en el mar y lo trajimos cuanto antes. ¿Sorprendente, no?

El joven no lo consideraba sorprendente en lo absoluto, para él era más bien asqueroso. El monstruo lucía como una oruga regordeta con cuatro pares muñones y una piel rosa pálida muy áspera. No tenía ojos ni fosas nasales visibles, solo un orificio, que seguramente era su boca, rodeado por ventosas y lo que parecían ser miles de dientes. Lo más perturbador era que aquellos muñones, sus patas, poseían una particularidad aterradora: de cada uno de ellos sobresalían un par de extremidades idénticas a manos humanas.

Cuando cayó la noche todos en Costa Azzurra seguían hablando de la cosa en la playa, incluso comenzaron a llegar curiosos foráneos. Varios de los locales se fueron a acampar junto al cadáver de la criatura, supuestamente para vigilar que algún inescrupuloso no robara partes de esta, entre ellos los padres de Mauricio. Él no quiso ir; le bastó con la imagen que había tenido en la mañana. Su padre le había dicho que al pueblo llegarían científicos a pagarles a él y los demás pescadores por su descubrimiento. Él quiso decirle que nadie daría una moneda por algo tan grotesco, pero sabía que no tenía caso enfrentar las aspiraciones de su progenitor.

Por la misma razón no le mencionó el detalle que cruzó su mente cuando el ocaso se presentó y erigieron las primeras tiendas de campaña: ¿Si ese animal yacía muerto, por qué no empezaba a descomponerse? Normalmente, con el sol cenital, no habrían sido necesarias más que unas horas para percibir el hedor de carne muerta deteriorándose y a pesar de estar rodeado de pescadores, que se adentraban al mar a diario por horas, todos parecían obviar ese asunto. «Ellos saben más que yo de carne muerta» se convenció Mauricio y, poco después, cayó rendido en un profundo sueño.

Despertó a mitad de la madrugada con el corazón acelerado y el sudor frío recorriéndole los brazos y la espalda. Supuso que habría sido una pesadilla, sin embargo no lograba recordarla. No entendía por qué, pero sintió que tenía que ir hasta la playa, a ver una vez más a la cosa muerta en la arena, así que se vistió y salió a paso lento.

La mayoría de las casas en el camino mantenían sus luces apagadas. De seguro no era, ni de cerca, la hora en la que los pescadores comenzaban a salir a su jornada diaria; o quizá, por causa del monstruo, ni siquiera saldrían a pescar ese día. Llegó al muelle y encontró, como lo esperaba, a la mayoría de las embarcaciones, solo una o dos faltaban. Por otra parte, al acercarse más al borde del atracadero, divisó unas las hondas del agua en la cercanía moviéndose de forma muy particular, «como si algo muy grande nadara... alejándose», y un fuerte miedo embargó a Mauricio.

Corrió hasta la playa. Se acercó, vio las tiendas de acampar tiradas en el suelo y varios leños negros por el fuego regados en las cercanías. Su madre y su padre no estaban allí, tampoco los otros pescadores o los foráneos, ni el monstruo. Más tarde otros lugareños comenzaron a llegar y, con los primeros reflejos de luz solar, descubrieron oscuras manchas de sangre por todo el lugar. Junto a la mayoría ubicaron grandes marcas similares a manos humanas, clavadas profundamente en la arena.

XXX

Juan Pavón Antúnez

Últimos cuentos/relatos:

|  |  |  |  |